中草药——丹参

文章协议:本文内容仅用于本站作者自学记录和知识存储,请勿随意散播及使用,未听劝告使用或分享造成任何问题与本站作者无关。阅读或分享即表示同意该协议。

| 类型 | 品 | 性 | 功效 | 味 |

|---|---|---|---|---|

| 根及根茎类 | 丹参 | 微寒 | 活血祛瘀药 | 苦 |

性味功效

《神农本草经》

味苦,微寒。主心腹邪气,肠鸣幽幽如走水,寒热积聚,破癥除瘕,止烦满,益气。

《本草经集注》

苦,微寒,无毒。主治心腹邪气,肠鸣幽幽如走水,寒热,积聚,破癥,除瘕,止烦满,益气。养血,去心腹痼疾结气,腰脊强脚痹,除风邪留热。久服利人。

《雷公炮制药性解》

味苦,性微寒无毒,入心经。养神定志,破结除症,消痈散肿,排脓止痛,生肌长肉,治风邪留热,眼赤狂闷,骨节疼痛,四肢不遂。破宿血,补新血,安生胎,落死胎,理妇人经脉不调,血崩带下。

丹参色赤属火,味苦而寒,故入手少阴经,以疗诸般血证。

《本草经解》

气微寒,味苦,无毒。主心腹邪气,肠鸣幽幽如走水,寒热积聚,破癥除瘕,止烦满益气。

丹参气微寒,禀天初冬寒水之气,入手太阳寒水小肠经;味苦无毒,得地南方之火味,入手少阴心经。气味俱降,阴也。

心腹者,心与小肠之区也,邪气者,湿热之邪气也;气寒则清热,味苦则燥湿,所以主之。肠,小肠也,小肠为寒水之腑,水不下行,聚于肠中,则幽幽如水走声响矣;苦寒清泄,能泻小肠之水,所以主之。小肠为受盛之官,本热标寒,所以或寒或热之物,皆能积聚肠中也;其主之者,味苦能下泄也。

积聚而至有形可征谓之症,假物成形谓之瘕;其能破除之者,味苦下泄之力也。心与小肠为表里,小肠者心火之去路也,小肠传化失职,则心火不能下行,郁于心而烦满矣;其主之者,苦寒清泄之功也。肺属金而主气,丹参清心泻火,火不刑金,所以益气也。

《玉楸药解》

味甘,气平,入足厥阴肝经。行血破瘀,通经止痛。

丹参调经安胎,磨坚破滞,一切痈疽、痂癞、瘿瘤、疥癣皆良,癥瘕崩漏兼医。《本草》谓其破宿血,生新血,落死胎,疏通血脉,治脚膝痿痹。走及奔马,行血之良品也。

归经

《雷公炮制药性解》:归心经

《本草经解》:归小肠、心经

《玉楸药解》:归肝经

别名

《神农本草经》

却蝉草

《本草经集注》

赤参、木羊乳

常用方

《本草经解》

丹参同牛膝、生地、黄芪、黄柏,则健走飞步。同麦冬、沙参、五味、甘草、青蒿、花粉,治烦满。同牛膝、木瓜、萆薢、 杜仲、续断,治脊强脚痹。专一味,治湿热疝气,自汗出欲死者。为末,水丸,治软脚病。

使用注意

《本草经集注》

畏咸水,反藜芦。

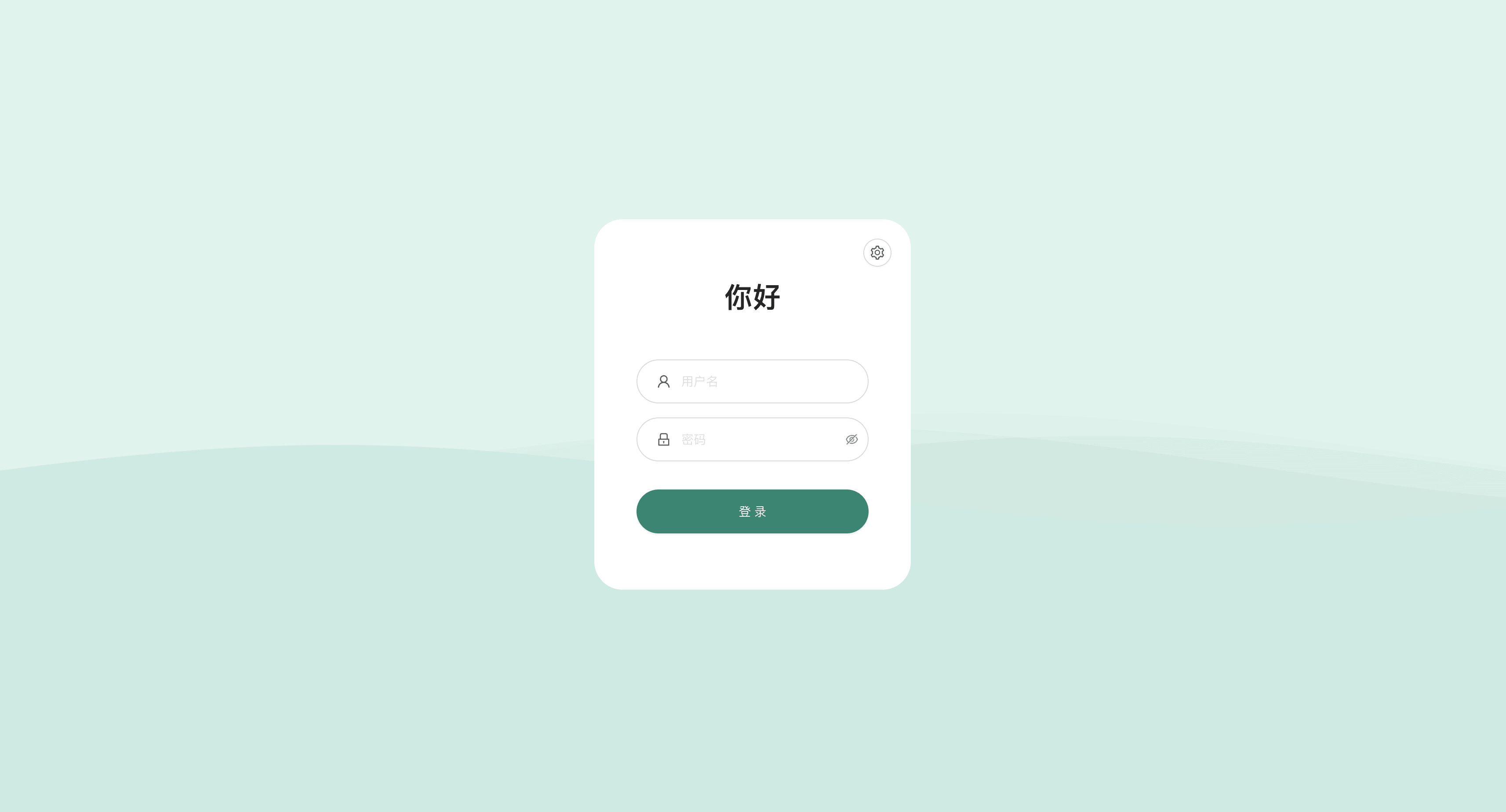

饮片

来源产地

《本草经集注》

生桐柏山川谷及太山。五月采根,曝干。

此桐柏山,是淮水源所出之山,在义阳,非江东临海之桐柏也。今近道处处有,茎方有毛,紫花,时人呼为逐马。酒渍饮之,治风痹。道家时有用处,时人服之多眼赤,故应性热,今云微寒,恐为谬矣。

《中药大辞典》

为唇形科植物丹参的根。自11月上旬至第二年3月上旬均可采收,以11月上旬采挖最宜。将根挖出,除去泥土、根须,晒干。

生于山野阳处。分布辽宁、河北、河南、山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、四川、贵州、山西、陕西、甘肃、广西等地。主产安徽、山西、河北、四川、江苏等地。此外,湖北、甘肃、辽宁、陕西、山东、浙江、河南、江西等地亦产。

产地

加工炮制

《中药大辞典》

拣净杂质,除去根茎,洗净,捞出,润透后切片,晾干。

炒丹参:取丹参片放入锅内,以文火炒至微有焦斑为度,取出,放凉。

- 感谢你赐予我前进的力量